私はある程度好奇心を尊重される家庭で育ちました。父親も経済や新しい技術について比較的明るい方で、何でも聞ける環境がありました。そのことには感謝しています。ただ、私自身、その場の雰囲気を動かすような鋭い質問を投げかける能力は正直なところほぼ無いと思います。

では、この言語化する力や疑問点の置き方に、どこで差がつくのでしょうか。現在の時代、AIからまともな答えを引き出せるかどうかは、質問力に大きく依存しているように思えます。そして、解答力よりも質問力が求められていると言えそうです。この能力が不足している人にとって、これからの時代を生き抜くことは困難を伴うのではないかと思われます。

例えばこんな事例が挙げられます。Aさんは職場で新しい企画を担当することになりました。しかし、会議で彼がAIに投げかけた質問は、「どうやったら売上が上がるのか?」という漠然としたものでした。返ってきた答えも抽象的な提案ばかりで、上司や同僚の期待には応えられませんでした。一方、同じ会議でBさんがAIに投げかけた質問は、「この商品のターゲット層はどこか。また、その層に効果的なメッセージを届けるにはどんな方法があるか?」と具体的で明確なものでした。その結果、BさんはAIから実用的なデータと提案を引き出し、チームに大きな貢献をしたといえます。

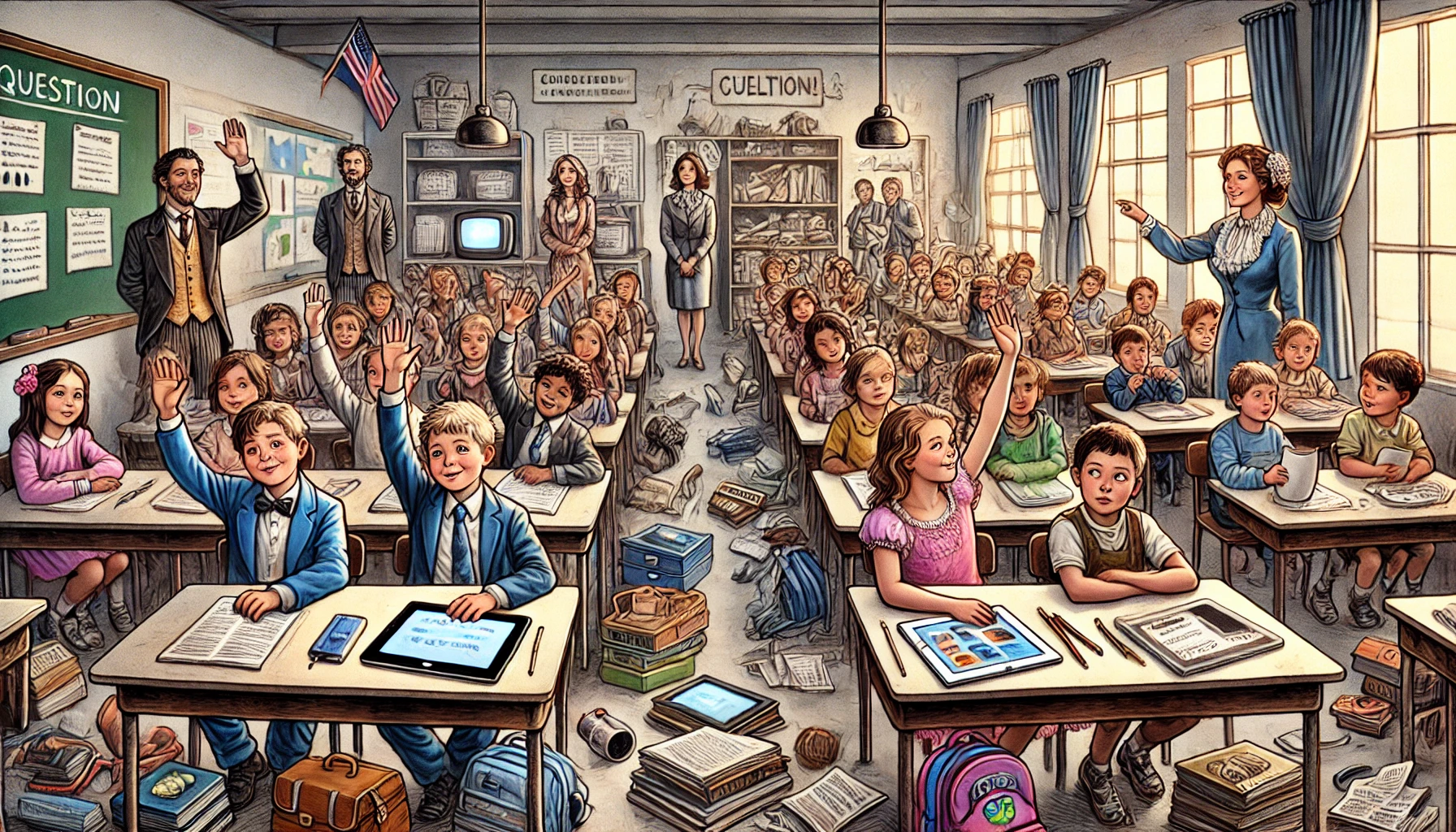

なぜこのような違いが生じたのでしょうか。その理由を掘り下げると、育った環境や教育の格差が大きく影響しているように見えます。Aさんの家庭環境では、「余計なことを聞くな」「言われた通りにしなさい」といった価値観が強調されており、自分の疑問を表現する機会が少なかった可能性があります。また、学校でも暗記重視の教育が中心で、考える力を育む機会がほとんど与えられなかったのかもしれません。その結果、AさんはAIに漠然とした質問しかできず、的確な答えを引き出すことが難しくなったと考えられます。

一方で、Bさんの家庭環境は好奇心を尊重するものであったようです。「どうしてそう思うの?」といった問いかけが日常的に行われ、自分の考えを言葉にする力が育まれたのではないでしょうか。また、学校教育でも「覚えること」よりも「考えること」を重視する授業が行われていたことで、疑問を持ち、それを表現する力が強化されたと推測されます。このような背景が、Bさんに具体的で意味のある質問を作り出す力を与えたと考えられます。

こうした事例から見えてくるのは、AIの普及が教育格差をさらに広げる可能性があるのではないか、ということです。質問力は短期間で身につけられるものではなく、幼少期の家庭環境や教育によって長い時間をかけて形成される傾向があるように思えます。そのため、教育格差がある限り、AIを効果的に活用できる人とできない人の間には深刻な溝が生じるかもしれません。

さらに、この質問力の欠如はAIに限った話ではなく、現代社会全般においても大きな問題となり得ます。たとえば、仕事の場で適切な質問ができない人は、昇給やキャリアアップのチャンスを逃しやすくなります。的外れな発言や曖昧な質問を繰り返すことで、「わかっていない人」「頼りにならない人」というレッテルを貼られやすいのです。結局、質問力や言語化できない人は一生低い評価に甘んじるしかない状況に追い込まれる可能性が高いと言えます。

今から質問力を付け焼き刃的に身につけるのは非常に難しい現実があります。質問力が不足したまま大人になった人々は、それを取り戻すのに多大な時間と労力を要すると考えられます。一方で、幼少期からそれを培ってきた人々は、AIを効果的に活用することでますます有利な立場を築いていく可能性が高いのではないでしょうか。

このように、育った環境がAI時代の勝者と敗者を分ける要因になりつつある現実を無視することはできないのではないでしょうか。

私自身、大人になってから焦るように本を読んでいます。