雪に埋もれた家

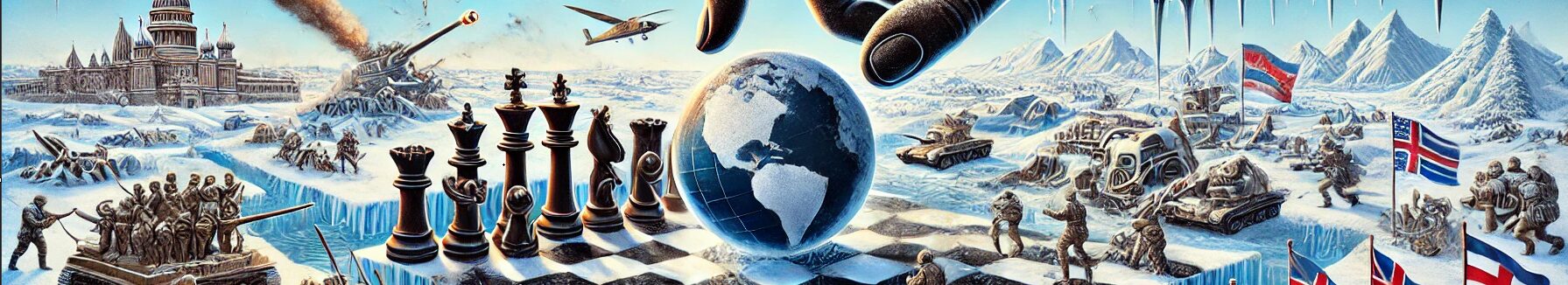

ロシアは世界最大の国土面積を誇る一方で、その地政学的な構造に重大な弱点を抱えています。この状況を「雪に埋もれた家」に例えると分かりやすいでしょう。

想像してみましょう。あなたの家は広大で部屋もたくさんある。しかし、冬になると玄関は雪で塞がれ、外に出ることができません。家族は寒さに震え、外部からの物資も届きにくい状態です。このままでは生活が立ち行かないので、新しい出入口を探す必要があります。

これが、地政学的な観点から見たロシアの現状に似ています。広大な領土を持ちながらも、不凍港(冬でも凍らない港)が少なく、外部との経済的なつながりや軍事的な行動が制約されています。その結果、ロシアは「新しい玄関」、すなわち地政学的に有利な領土を求め続けてきました。

その背景にある地政学的な理由を段階的に掘り下げていきます。次に、ロシアの地政学的弱点について詳しく見ていきましょう。

ロシアが抱える問題

海洋ルートの弱点

ロシアの国土は世界最大の広さを誇りますが、その海洋ルートに目を向けると驚くべき弱点が見えてきます。例えば、ロシアには三つの主要な海洋ルートがありますが、どれも問題だらけです。

- 北極海:冷凍庫の玄関

北極海は広大ですが、1年のほとんどが氷で閉ざされています。これはまるで「冷凍庫の玄関」を持っているようなもの。鍵があっても、氷を砕かなければ扉を開けられません。 - 黒海:大家にカギを握られた裏口

黒海は不凍港があり便利そうに見えますが、ここから地中海に出るためにはトルコが管理するボスポラス海峡を通過しなければなりません。これを例えるなら、大家さんが裏口の鍵を持っていて、好きなときに開けてくれるとは限らない状況です。 - バルト海:渋滞だらけの高速道路

バルト海に面したサンクトペテルブルクなどの港は、ヨーロッパ諸国に囲まれています。このルートは「渋滞だらけの高速道路」のようなもので、いざ使おうとすると周囲の国々に気を使わなければなりません。

これらの制約のせいで、ロシアは経済や軍事の面でスムーズな行動が取れないのです。このため、ロシアは「玄関をもっと増やしたい」と考え、領土拡大に力を注いできたのです。

地形による防衛の難しさ

ロシアのもう一つの重大な弱点は、その地形にあります。一見広大な国土を持ちながら、実は防衛に適した自然の障壁が少ないのです。

- 西側:終わりなき平原

ロシアの西側には広大な平原が広がっています。これはまるで門も柵もない広場に家を建てているようなものです。敵が簡単に侵入できるため、この地形は歴史的にもナポレオンやヒトラーといった侵略者の進行ルートとなりました。自然の障壁がないため、ロシアは領土を拡大して「敵を遠ざける」必要に迫られてきたのです。

- 南側:カフカス山脈と中央アジア

南側にはカフカス山脈があり、これがある程度の壁の役割を果たしますが、完全な防御壁にはなりません。これはまるで古びた木の柵のようなもので、頼りなさを感じさせます。また、中央アジアの広大なステップ地帯は、侵入者を止めるどころか”入り放題の広場”のような存在で、ここも脆弱な部分です。

- 東側:果てしないシベリア

シベリアは広大で敵の侵入が少ない代わりに、まるで広すぎて管理しきれない裏庭のような場所です。人口が少なく、インフラも未発達であるため、外部からの侵略が少ない反面、自国の統治能力が限られる問題があります。

こうした地形的な理由から、ロシアは自然の障壁を補うために領土拡大や緩衝(かんしょう)地帯の確保に動いてきたのです。つまり、ロシアは自らの安全保障を確保しようとしてきました。

歴史から見るロシアの動向

歴史的背景:ロシアの領土拡大の伝統

ロシアが領土を拡大してきた背景には、歴史的な理由があります。

- ロシア帝国の時代:防衛ラインの押し広げ

18世紀から19世紀にかけて、ロシアは領土を拡大することで国境を敵から遠ざけ、より安全な防衛ラインを確保してきました。この戦略は、まるで家の周りにさらに広い庭を作り、侵入者を遠ざけるようなものです。また、シベリアや中央アジアでは広大な資源を手に入れ、その経済力を強化しました。 - ソ連崩壊後の苦境:失われた緩衝地帯

ソ連の崩壊により、ロシアはウクライナやバルト三国といった重要な緩衝地帯を失いました。これにより、防衛ラインが一気に国境まで押し戻され、家の塀を取り壊されたような状況に陥りました。 - NATO拡大の圧力:新たな恐怖 NATO

東欧諸国へ拡大したことで、ロシアの安全保障に対する圧力はさらに高まりました。これは、隣人が突然家の敷地内に監視カメラを設置したような感覚に近いかもしれません。その結果、ロシアは再び「雪に閉ざされた家」のような孤立状態を感じ、領土拡大への意欲を強めています。

現代:領土拡大の具体的な動機

- 安全保障:玄関を守るための鍵の確保

ロシアにとって、ウクライナ侵攻は単なる領土争いではありません。それは、「玄関を守るための鍵を確保する」行為に例えられます。ウクライナをNATOに取られることは、家のドアが隣人に管理されるようなもので、いつでも自由に開け閉めされてしまう恐怖があるのです。そのため、ロシアは緩衝地帯を作り出し、安全な距離を確保したいと考えています。 - 資源確保:新しい玄関の建設

北極圏や黒海沿岸には豊富な資源が眠っています。ロシアにとって、それらの地域は「新しい玄関」を建設するようなものです。特にクリミア半島の奪取は、経済的にも軍事的にも重要な拠点を手に入れることを意味します。この動きは、より便利な玄関を確保し、家全体の価値を上げる戦略とも言えるでしょうね。

結論:ロシアの領土拡大と未来のリスク

ロシアが領土を求める理由は明確です。それは安全保障と経済的な必要性から来ています。「雪に埋もれた家」を抜け出し、玄関を守り、新しい出口を確保したいという切実な願いです。

しかし、領土拡大の戦略は一方で周辺国との緊張を高め、国際社会で孤立するリスクも伴います。例えるなら、「玄関を守るために壁を高くした結果、近所との関係が悪化し、孤立する」状況です。この戦略が長期的にロシアの利益になるかは、私にもわかりません。

バイデン大統領が任期終了間際にウクライナへの支援を加速させましたね。そこにロシアはキレてICBMを本気でぶっ放してます。ちなみにICBMは大陸間弾道ミサイルのことで、弾頭には本来核爆弾を付けて使うやつです。(ヤバイ)

今回参考にした書籍

「今世界で何が起こっているのか」、を分かりやすく解説されてます。当記事ではロシア・ウクライナ問題にスポットを当ててみましたが、他にもたくさんの問題を俯瞰的に理解できる書籍ですよ。

サクッとわかる ビジネス教養 新地政学